活在這前所未有的數碼時代,生活彷彿離不開智能手機—— 不難看到幼稚園小朋友已經在YouTube上看《Peppa Pig》和《Baby Shark》;中學和大學生們在Instagram上緊貼朋友和名人的最新動態、時事熱話、和朋友分享meme圖;連長輩們也熱衷在YouTube聽懷舊老歌、時事播客……

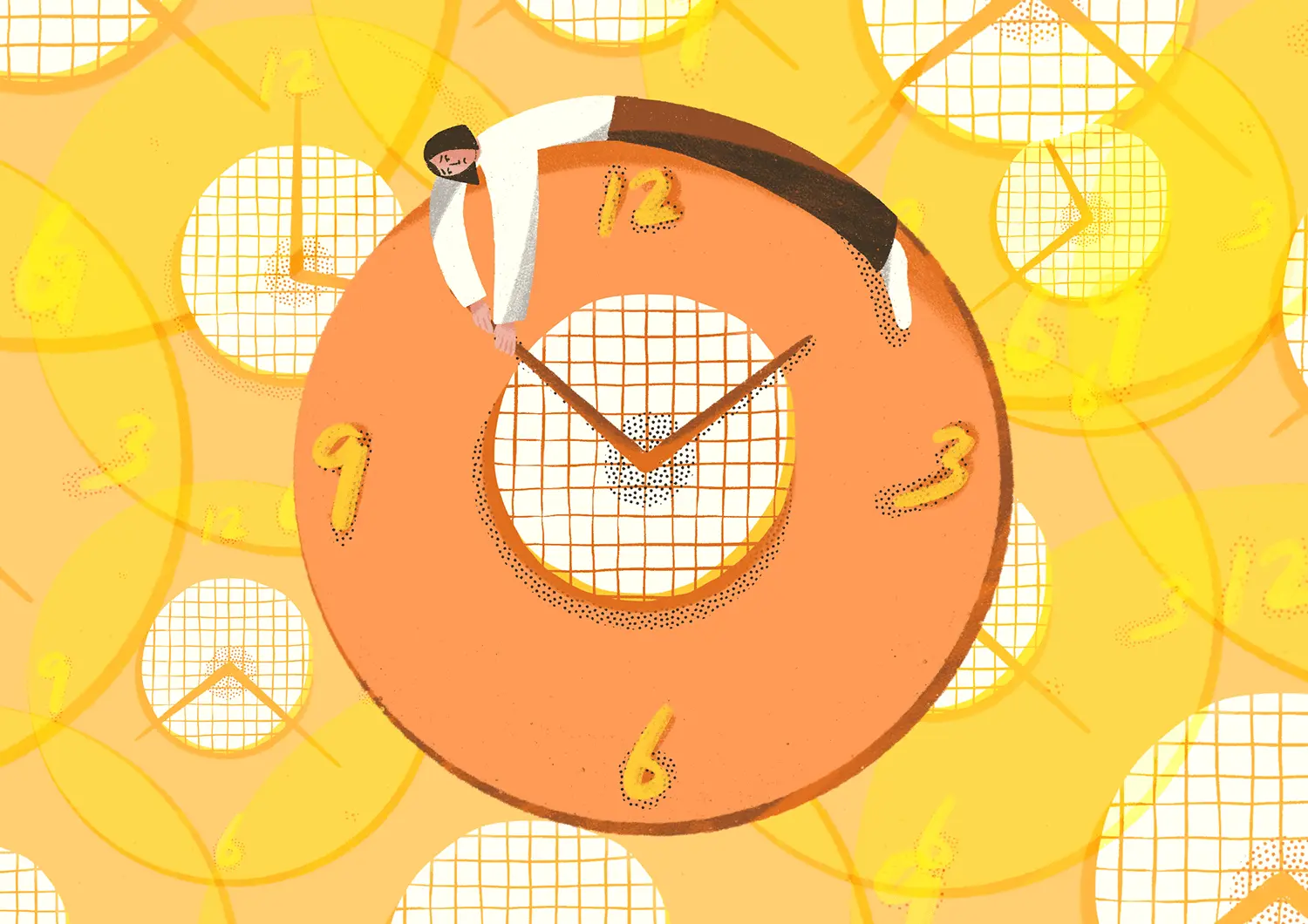

你呢?你有留意自己每日花多少時間在線上嗎?看看數據,2023年第二季全球網絡用戶每日花在互聯網的時間為6小時41分鐘;而花在社交網絡的時間為151分鐘,即接近三小時。假設足夠的睡眠時間為8小時,那麼大多數的我們便日花約⅕清醒時間在社交媒體上。

演算法的設計:將我們熟悉的東西「餵」給我們看

Cornell University和University of Pennsylvania的學者和6千多名美國學生及在職人士進行實驗,發現了三項因素,影響我們選擇繼續觀看媒體而不做其他事情,包括:

- 觀看的數量:已連續看了五個MV的人,比僅看了一個MV的人,多10%更可能繼續看

- 觀看的相似度:將類似的影片以分類標籤呈現(如教育、旅遊、美妝),使人清楚了解相似度,會多21%可能繼續看

- 觀看的方式:先連續完成兩項工作,再看兩條片的人,比平均分佈工作和看片(工作> 看片> 工作> 看片)的人,多22%更可能繼續看

以上三項因素,都增加了媒體在觀眾心中的熟悉程度或即時記憶感(可及性accessibility),使人想繼續觀看類似的內容。當我們容易獲取某類內容,並沉浸其中,可能會發生“The rabbit hole effect”(兔子洞效應),即是預期同類內容能帶給我們更多愉悅。

結果解釋了為何我們工作時,很容易被不同社交媒體牽著走—— 這些平台在演算法下,透過大數據了解用戶使用不同程式和瀏覽網站的習慣;針對個人喜好,推薦貼近用戶口味的貼文、影片及廣告,吸引人點擊廣告以賺取廣告費,並停留更長時間。從特定主題開始,引導我們跟隨連結、點擊推薦的影片或文章,探索各種主題,甚至逐漸偏離原來的主題,令我們容易從中失去時間的概念。

此外,演算法機制下提供一系列客製化精簡(bite-sized)內容,並自動建議相似內容,甚至自動播放;除了減低瀏覽中斷的可能,亦減少了接觸其他範疇和角度內容的機會,有機會跌入只看到自己所認知事實的「同溫層效應」,阻隔了和自己興趣、想法或立場不一的資訊,猶如築起了一堵認知高牆。

演算法餵飼的時代下 更需要自我覺察

觀看朋友分享的梗圖和影片,的確是生活樂事,但當這些媒體消耗了你本來想要做認真事的時間,我們不妨嘗試作出改變。要有效改變,不是一味催迫自己「不能看」;相反,我們可以聚焦如何看,從微少行動來推動態度上的轉變,例如減少瀏覽內容的相似性和重複性,有意識地對抗演算法的魔力。仔細方法包括:

- 盡量只觀看一至兩條影片,如果想連續觀看幾條影片,可選擇看完全不相關的內容,探索潛在感興趣的領域。

- 找方法來中斷連續觀看體驗:例如使用社交媒體計時器,在使用量達某時間後提示休息;在桌前貼便條紙,提醒自己不要連續觀看太多影片;預早安排看影片後的其他活動。

- 留意不同社交媒體的設定,減少因演算法而出現的內容:例如在Instagram避免揀選探索頁面(Explore)界面、善用「暫停在動態消息顯示建議貼文」(Snooze suggested content) 功能、或是YouTube的「關閉自動播放功能」。有意識地搜索自己想看的內容,避免漫無目的地瀏覽;或自覺地提醒自己去吸收多元類型的內容,有意識地切換視角看事情,培養多角度思考。

- 善用手機的屏幕使用時間(Screen Time)功能:記錄不同程式的使用情況,可以設定使用時間上限;有些程式更能記錄拿起手機次數、平均查看時長、邊走邊看手機的時長等。

- 反思自己停留在社交媒體過長時間的原因,是拖延症,不想面對工作、不想錯過潮流及朋友最新動態的錯失恐懼(FOMO),還是什麼?自覺地一步步剖析行為,了解自己背後的心態。

當社交媒體各出奇招以「廝殺流量」,爭奪我們的注意力時,不妨告訴自己將焦點放回自身,把探索生活的節奏放回自己手裡。

參考文獻/ 資料:

Woolley, K., & Sharif, M. A. (2022). Down a Rabbit Hole: How Prior Media Consumption Shapes Subsequent Media Consumption. Journal of Marketing Research, 59(3), 453-471. https://doi.org/10.1177/00222437211055403